Jan WLODARCZYK-SIME / ONLYFRANCE.FR

Tableau de bord

Par Sébastien Grob

Publié le

Symbole du mode de vie des classes moyennes, la voiture individuelle voit sa version essence proscrite par les impératifs écologiques, et l’électrique moins soutenue par les deniers publics. Avec ou sans les contraintes ZFE, de multiples régions y sont pourtant tributaires malgré elles. Et sont parties pour le rester tant les transports en commun manquent, comme le montre notre classement.

Faut-il sacrifier des places de parking pour dérouler une piste cyclable ? Piétonniser une rue, au risque de boucher celles d’à côté ? Empêcher les vieux tacots de circuler dans les grandes villes, ces zones à faibles émissions (ZFE) ? Tandis que les débats sur la place de la voiture enflamment les métropoles, le reste du pays n’a guère le loisir de se poser la question. Arrêts de bus trop lointains, trajets à pied ou à vélo trop longs : sur une large part du territoire, les Français n’ont d’autre choix que de prendre le volant, comme le montre le palmarès dressé par Marianne.

À LIRE AUSSI : “Prendre la route” de Matthew B. Crawford : la voiture, c’est la liberté ?

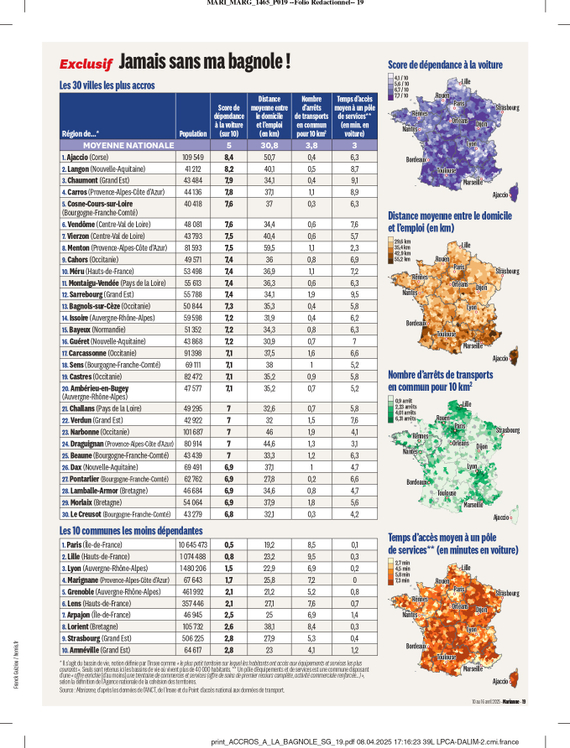

Au préalable, quelques mots sur la méthode. Nous avons regroupé trois indicateurs à l’échelle des « bassins de vie », qui divisent la France métropolitaine en 1 677 périmètres. Y figure d’abord le temps d’accès à un pôle de services (caractérisé par une panoplie de soins de premiers recours, de commerces diversifiés…), exprimé en minutes de trajet en voiture. En moyenne, s’y rendre prend plus de cinq minutes dans près de la moitié des zones, regroupant ensemble 16,5 millions de personnes. Cela peut paraître peu aux yeux d’un citadin.

Mais loin des petites rues et des bouchons, parcourir la même distance à pied prend au moins une demi-heure. Et tous les déplacements ne peuvent se faire à vélo, entre autres parce que ces régions comptent de nombreux retraités. Se reporter sur les transports en commun est tout aussi ardu, tant leur réseau s’étiole en dehors des grandes métropoles. En témoigne notre deuxième indicateur, qui rapporte la desserte des territoires et leur superficie : dans ceux qui comptent plus de 300 000 habitants, on trouve près de sept arrêts (bus, tram, train) pour 10 km2 , selon nos calculs fondés sur les données du Point d’accès national aux données de transport.

Dans le reste de la France, ce chiffre tombe à deux pour 10 km2 . Précisons que pour construire cette statistique, nous avons regroupé les stations situées à moins de 400 m l’une de l’autre.

Comment s’en passer ?

Ces deux dimensions sont très liées à la densité de population : nos cartes font ainsi ressortir la fameuse « diagonale du vide », qui relie les Ardennes aux Pyrénées-Atlantiques, ainsi que le sud du massif alpin. C’est aussi le cas de notre troisième critère, la distance entre le domicile et le travail, qui semble par ailleurs répondre à des spécificités régionales. Les bassins où elle atteint des sommets se concentrent ainsi aux pourtours de l’Île-de-France, dans l’arrière-pays méditerranéen et au sud du littoral Atlantique. Nous avons enfin calculé un « score de dépendance », qui synthétise nos trois dimensions.

À LIRE AUSSI : Transports en commun en zone rurale : une galère bien française qui dope la dépendance automobile

Résultat : sur cette échelle, les régions qui arrivent en tête se concentrent dans le quart sud-est du pays, en Corse, en Bourgogne ou encore en Champagne. Ces territoires accros à la bagnole ont d’ailleurs peu de chance de se sevrer : « La couverture des transports en commun ne pourra s’étendre dans ces zones. Le coût serait en effet trop important, au vu de la faible densité de population à desservir », prévient Patricia Lejoux, chercheuse au Laboratoire aménagement économie transports de l’université Lyon-II. Pour ces régions sans échappatoire, la transition ressemble de plus en plus à un étau.

Nos abonnés aiment

Plus de Société

Votre abonnement nous engage

En vous abonnant, vous soutenez le projet de la rédaction de Marianne : un journalisme libre, ni partisan, ni pactisant, toujours engagé ; un journalisme à la fois critique et force de proposition.

Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne