JIM WATSON / AFP

Entretien

Propos recueillis par Kévin Boucaud-Victoire

Publié le

Dans « Le choc des empires au XIXe siècle » (Armand Colin), le politologue Thomas Guénolé analyse la situation politique actuelle dominée par des superpuissances comme les États-Unis et la Chine.

Au début des années 1990, deux concepts entendent décrire l’évolution des relations internationales post-guerre froide. Le premier, celui de « la fin de l’histoire », développé par le politologue américain Francis Fukuyama, affirme que la démocratie libérale est vouée à s’étendre aux quatre coins du monde – ce qui ne signifie pas la fin des conflits. Le second, le « choc des civilisations », défendu par son compatriote Samuel Huntington imagine plutôt la multiplication des conflits entre blocs civilisationnels, aux cultures proches (civilisation occidentale, civilisation islamique, civilisation orthodoxe, civilisation latino-américaine, civilisation africaine, etc.).

À LIRE AUSSI : Guerre, populisme, terrorisme… On a demandé à Francis Fukuyama s’il croyait encore à la “Fin de l’histoire”

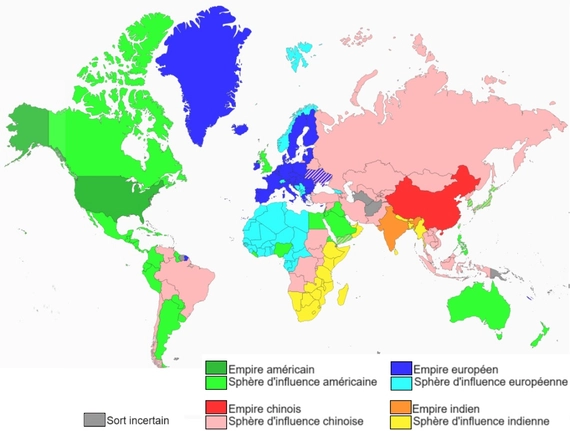

Pourtant, comme le constate le politologue Thomas Guénolé, les deux théories se sont avérées fausses : la démocratie libérale n’a pas triomphé partout, loin de là, entendu que les tensions sont plus complexes que des affrontements culturels. Dans Le choc des empires au XIXe siècle (Armand Colin), ouvrage agrémenté de cartes et graphiques, il évoque l’existence de plusieurs empires tels que l’Empire américain, l’Empire chinois, ou l’Empire indien. Il enjoint l’Union européenne à se constituer elle aussi en empire, afin de contrer les autres mégas-États.

Marianne : Vous préférez parler d’empires plutôt que de puissances. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Thomas Guénolé : J’appelle empire un État dont la puissance est si démesurément grande qu’il peut imposer à d’autres États sa domination, son hégémonie, les englober dans sa sphère d’influence, tandis qu’inversement, aucun État ne peut prétendre lui faire ça à lui. À l’époque de la Guerre froide il y avait deux empires : l’Empire américain et l’Empire soviétique. Au fil du XXIe siècle il y en aura cinq : l’Empire américain, l’Empire chinois, l’Empire indien, l’Empire européen s’il arrive à s’unifier, et à moyen terme l’Empire indonésien.

À LIRE AUSSI : Europe, États-Unis, Russie, Ukraine… Jusqu’où peuvent-ils aller dans l’armement diplomatique, économique et militaire ?

J’utilise le concept d’empires et non pas de puissances, pour insister sur l’enjeu du partage du monde en sphères d’influence impériales. Par exemple, la sphère d’influence de l’Empire chinois est en train de s’étendre sur de vastes portions de l’Afrique. Autre exemple, puisque l’effort de guerre de l’Ukraine dépend des fournitures américaines, et puisque celui de la Russie dépend des fournitures chinoises, la Guerre d’Ukraine constitue en réalité la première « guerre par procuration » (proxy war) entre l’Empire américain et l’Empire chinois.

Pour vous, la Russie n’est qu’un « pseudo-empire » qui n’a pas les moyens de ses ambitions. Pourquoi ?

Il ne faut pas confondre la communication impériale russe, avec la réalité d’un Empire russe. La Russie n’arrive pas à conquérir l’Ukraine, pourtant une puissance militaire de second rang, uniquement parce que l’armée ukrainienne reçoit des armes et du renseignement euro-américains. Elle n’a réussi à prendre qu’environ 20 % du territoire ukrainien, et encore, au prix d’un effort de guerre considérable et de pertes humaines et matérielles élevées. Elle est enlisée depuis 3 ans.

Le PIB russe ne pèse qu’environ 10 % du PIB chinois et 7 % du PIB américain. La Russie a les dépenses militaires du Royaume-Uni, 6e puissance militaire mondiale, mais le PIB de l’Espagne, 14e puissance économique. Elle essaie de tenir un rang de superpuissance, alors qu’elle a les moyens d’une puissance régionale. Tout cela signifie que Vladimir Poutine répète l’erreur de feu l’Empire soviétique : il surdimensionne son armée et ses ambitions internationales, par rapport à ce dont son pays est réellement capable.

Thomas Guénolé

Vous placez la Russie dans la sphère d’influence de la Chine. L’accession au pouvoir de Trump change-t-elle la donne ?

L’Empire chinois est de très loin le premier partenaire commercial de la Russie, aussi bien à l’import qu’à l’export, et le premier fournisseur de son effort de guerre, aussi bien en armement qu’en composants de pointe comme les micro-électroniques. Si vous ajoutez à cela l’écart énorme entre la puissance économique et militaire de Beijing, et celle de Moscou, vous concluez que la Russie est devenue la vassale de l’Empire chinois.

Donald Trump tente de changer la donne, en effet. Il essaie de faire sortir Moscou de la sphère d’influence impériale chinoise, en offrant à Vladimir Poutine la perspective de gains diplomatiques, territoriaux et économiques importants. Je pense par exemple à la levée des sanctions américaines sur la Russie ou à la promesse de le laisser annexer une partie de l’Ukraine.

Mais l’axe sino-russe est fondé sur une très forte convergence d’intérêts stratégiques et économiques, avec l’Empire américain pour grand adversaire commun. Ajoutez à cela le caractère hautement incertain des promesses américaines, à la fois du fait des méthodes de négociation de Donald Trump et du fait des cycles électoraux américains. Une fois tout cela posé, je vois mal la Russie abandonner Beijing pour Washington. Ce serait lâcher la proie pour l’ombre.

Selon vous, l’Union européenne doit se constituer en empire. Est-ce possible en l’absence d’un État européen ?

L’Empire européen, c’est l’autre nom de l’Europe-puissance. On peut le bâtir en quelques années si on utilise trois grands leviers. Un, il faut une diplomatie fédérale européenne qui parle d’une seule voix. Deux, il faut une armée fédérale européenne avec un état-major commun, comme le projet de Communauté européenne de défense (CED) de jadis. Trois, il faut un réarmement européen fondé sur une relance de l’industrie d’armement, grâce à une dette commune, sur le modèle du fonds de relance économique post-Covid. Les traités européens autorisent les coopérations renforcées. Donc les États membres prêts à y aller, tels que la France et l’Allemagne, peuvent déjà se lancer sans les réfractaires.

À LIRE AUSSI : Vingt ans du “non” au référendum de 2005 : que sont devenus les “Frexiters” ?

Cela suppose de sortir par le haut du débat entre le fédéralisme européen et les souverainismes nationaux. Il existe deux grandes écoles de définition de la nation : la française et l’allemande. Dans la définition française, chez l’abbé Sieyès ou Ernest Renan, la nation est un contrat civique reposant sur trois grands piliers : les citoyens reconnaissent son existence, ils consentent à y appartenir, et ils souhaitent que cette communauté politique qu’ils forment ensemble continue d’exister. Cela s’applique à la France, mais rien n’empêche que cela s’applique aussi à une grande nation européenne, qui engloberait ses nations-membres plus petites tout en respectant leurs identités.

Quant aux valeurs politiques communes de la Nation européenne, on peut les définir comme la combinaison de la démocratie parlementaire, des droits de l’Homme, et de la fraternité sous forme de sécurité sociale. Cette combinaison précise différencie la Nation européenne, par exemple, de la Nation américaine, qui n’a pas la fraternité dans ses valeurs, ou de la Nation chinoise, qui n’a pas les droits de l’Homme.

Le choc des empires au XXIe siècle nous place-t-il dans la situation de 1914 ? Une Troisième Guerre mondiale est-elle à craindre ?

Vous avez raison de comparer la situation internationale actuelle à l’avant-Première guerre mondiale, car cette comparaison fonctionne beaucoup mieux que celle avec les années 30. Comme juste avant 1914, nous avons un petit nombre d’empires, conscients qu’une guerre mondiale est possible, mais dont chacun pense qu’il est dans son bon droit et que ce sont les autres empires qui doivent reculer. Donc chaque empire continue à pousser ses pions, d’où la multiplication des tensions entre leurs sphères d’influence.

À LIRE AUSSI : Troupes en Ukraine : “Pour l’Occident, comment garder son âme sans basculer dans la Troisième Guerre mondiale ?”

Dans un raisonnement probabiliste, chaque conflit sur ce grand échiquier, chaque « guerre par procuration », augmente la probabilité d’une guerre directe entre des empires. Et toute guerre directe entre des empires présente un risque non nul de guerre nucléaire. C’est pour cela que je suis parrain en France de la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, Prix Nobel de la paix 2017 : parce que dans la grande poudrière du choc des empires, l’adoption d’un nouveau traité mondial de désarmement nucléaire est la mesure la plus urgente à prendre pour protéger la vie sur Terre.

***

Le choc des empires au XXIe siècle, Thomas Guénolé, préface d’Hubert Védrine, Armand Colin, 224 p., 21,90 €

Nos abonnés aiment

Plus d’Agora

Votre abonnement nous engage

En vous abonnant, vous soutenez le projet de la rédaction de Marianne : un journalisme libre, ni partisan, ni pactisant, toujours engagé ; un journalisme à la fois critique et force de proposition.

Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne